История центра

Центр с гордостью носит имя видного организатора здравоохранения, генерала-лейтенанта медицинской службы Аветика Игнатьевича Бурназяна.

В 1946 году Аветик Бурназян назначен начальником отдела медико-санитарной службы Первого главного управления при Совете министров СССР. Под его руководством на всех промышленных предприятиях, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро были созданы медико-санитарные части, в их штат введены врачи-радиологи для обслуживания работников развивающейся атомной отрасли, установлены обязательные систематические обследования всех работников, имеющих контакт с радиацией. По инициативе Аветика Бурназяна строятся специализированные поликлиники и больницы, санатории и дома отдыха.

21 августа 1947 года Правительство СССР принимает решение о создании при Министерстве здравоохранения СССР Третьего Главного управления для разработки научно-обоснованных норм радиационной безопасности и организации медицинского обслуживания работников атомной отрасли. В системе управления организуются научно-исследовательские институты, медико-санитарные части и органы государственного санэпиднадзора. В ранге заместителя министра курировал работу Управления А.И. Бурназян.

Бурназян возглавил работу по обеспечению радиационной безопасности страны. Яркий талант организатора, профессионализм, масштабность мышления А.И. Бурназяна позволили в кратчайшие сроки создать систему медико-санитарного обеспечения персонала атомной отрасли. Он лично контролировал строительство подведомственных учреждений и привлекал лучшие кадровые ресурсы. Благодаря его труду достигли больших высот медицинская радиобиология и радиационная медицина. Сегодня созданная им система носит имя Федерального медико-биологического агентства и продолжает эффективно работать.

Аветик Игнатьевич участвовал в испытаниях первой атомной бомбы, отвечая за медицинское обеспечение участников испытаний. В дальнейшем он работал над оценкой систем жизнеобеспечения персонала атомных подводных лодок, в организации медико-биологического обеспечения космических полетов, ракетной техники, принимал участие в подготовке первых атомных ледоколов и субмарин.

Современники помнят Аветика Игнатьевича как талантливого руководителя, мудрого наставника и профессионала своего дела.

«По инициативе Игоря Васильевича [Курчатова] в системе Минздрава в 1946 году возникает радиационная лаборатория, руководителем которой назначается профессор Глеб Михайлович Франк. В задачу лаборатории входила разработка основ радиационной безопасности и дозиметрических приборов. Впоследствии, когда лаборатория №2 перерастает в Институт атомной энергии АН СССР, радиационная лаборатория превращается в Институт биофизики …Тесное сотрудничество между ними в те горячие годы может служить образцом творческого взаимодействия академического и отраслевого научно-исследовательских направлений». Так о первых годах существования Центра вспоминал А.И. Бурназян в статье «Фантастическая реальность», опубликованной в Вестнике РАН в 1993 году.

Лаборатория стала одним из крупнейших центров радиобиологических исследований в СССР. По воспоминаниям первых сотрудников, лаборатория располагалась на Балтийской улице в районе Сокола, а с 1947 года — на Малой Пироговской улице.

Лаборатория изучала реакцию организма на облучение, в том числе нарушения регуляторных функций, лежащие в основе лучевой болезни. Г.М. Франк поставил перед сотрудниками две задачи: разработать метод регистрации наиболее ранних реакций организма с отслеживанием динамики их развития и создать теорию радиобиологических явлений. Сформулировав основные гипотезы в науке, которая тогда только формировалась, лаборатория начала их экспериментальную проверку.

Значимость радиобиологических исследований потребовала расширения фронта работ. «Чтобы доказать необходимость создания института, Глеб Михайлович на Отделении АМН СССР сделал обстоятельный доклад, рассказал о действии УФ-света разных длин волн, о методе меченых атомов и проиллюстрировал это фотоматериалами и фильмом. Помню, мы тогда сделали фильм «Разрушающее действие ультрафиолетовых лучей на эритроциты». Фильм снимали с использованием микроскопа, — вспоминал академик Л.А. Ильин на Учёном совете ИБФ в 1974 году. — На Отделении фильм был принят очень хорошо, и после этого доклада вышло постановление о создании Института биофизики».

Так родился Институт биофизики – основа современного Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

К 1951 году в районе деревни Щукино на берегу Москвы-реки было закончено строительство здания, изначально предназначавшегося, по воспоминаниям сотрудников, для Института паразитологии. 18 октября Институт биофизики переехал с Малой Пироговки в новое здание.

«Трамвай №21 ходил от «Сокола» до деревни Щукино, – пишет в воспоминаниях Г.А. Лебедева, 37 лет проработавшая в ИБФ. – На остановке «Покровское-Стрешнево» из трамвая выходили сотрудники ЛИМПАНа, переименованного впоследствии в Институт атомной энергии им. Курчатова. Сойдя с трамвая на предпоследней остановке, мы попадали на колхозные поля, засеянные капустой, морковкой и картошкой. На месте современных пятиэтажек находился свинарник, запахи которого заставляли невольно ускорить шаг. На территории больницы №6 располагалась воинская часть, а слева от нее – два 7-этажных здания военного городка.

А мы все шли и шли гуськом, протаптывая зимой тропинку в глубоком снегу. Ориентиром нам служили два корпуса Института им. Гамалеи…Идешь иногда нашими улицами и думаешь, что все эти дома. Высокие липы, ясени, тополя, серебристые ели и клены, все это выросло на наших глазах. По сути, весь район появился в 50-60-е.

В каких условиях мы работали? Лаборатории института были оснащены современным отечественным и импортным оборудованием. В нашем распоряжении были механические мастерские, библиотека, виварий, фотолаборатория, дозбюро».

Вскоре были построены еще три больших корпуса: в одном располагались облучательские установки и некоторые лаборатории, в другом содержалась животные для исследований, в третьем производились радиохимические препараты. Также построили виварий и лабораторно-экспериментальный корпус.

Сейчас на территории Института биофизики идёт активная научная работа, а в ЛЭК располагаются Центр спортивной медицины и реабилитации и Медико-биологический университет инноваций и непрерывного образования.

Специалисты Института биофизики формировали новый раздел науки – радиационную безопасность. Работая на стыке физики, химии, биологии и медицины, они были первопроходцами во многих направлениях. Конечно, эта работа проходила под особым контролем.

«Поначалу внутренняя охрана располагалась почти на каждом этаже. Вход в другие лаборатории нам, молодежи, был запрещен. На пропусках стояли маленькие печати с изображением растений и геометрических фигур, определяющих степень свободы передвижения по институту. С годами мы настолько привыкли держать пропуск при себе и предъявлять его почти автоматически по требованию охраны, что иногда, входя в подъезд родного дома, показывали его лифтеру, чем вызывали у него улыбку.

С первых дней мы попали в ежовые рукавицы начальника 1-го отдела… Они заставили нас завести секретные тетради с пронумерованными листами. Позднее мы получили портфели, печати, сейфы. Писать что-либо на обычной бумаге категорически запрещалось. Выходя из комнаты, мы должны были прятать все документы в сейф, а уходя из института, сдать их в портфеле в 1-й отдел. Чтобы направить работу в печать, ее необходимо было переписать в отрывной блокнот и обвести чернилами все, как мы говорили, «нецензурные слова»: «рентгеновские лучи», «радиоактивные изотопы» и тд. Их мы потом вписывали в машинописный текст от руки», – вспоминала Г.А. Лебедева.

Секретность выходила далеко за стены Института биофизики. Часто даже семьи сотрудников не знали, где и над чем они работают. Ушер Яковлевич Маргулис писал в воспоминаниях: «В разговорах с друзьями и знакомыми, когда касались проблем, связанных с профессиональной деятельностью, я обычно отшучивался фразой, что «сыграл в ящик» В то время все учреждения, относящиеся к оборонному комплексу, назывались «почтовыми ящиками» с соответствующим номером. После такого ответа отпадали вопросы, связанные с направлением работы».

Ситуация начала смягчаться после 1955 года, когда на Международной конференции по атомной энергии в Женеве И.В. Курчатов впервые сообщил о достижениях отечественной науки в области ядерной физики.

Чтобы не допустить превращения «холодной войны», начало которой дали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, в горячую атомную, ученые и инженеры СССР начали разработку своей атомной бомбы. И.В. Курчатов, несущий ответственность за исполнение мероприятий ядерной программы, особое внимание уделял медико-биологическим аспектам, поэтому привлекает к ним Институт биофизики.

Уже летом 1949 года советские ученые готовились к испытанию первой атомной бомбы, впервые проверялась разрушительная сила ядерного взрыва, действие нейтронного и гамма-излучений, ударной волны и световой вспышки.

Службе радиационной безопасности предстояло собрать дозиметрическую информацию в зоне ядерного взрыва и радиоактивного следа по пути движения облака.

Для работы в эпицентре взрыва А.И. Бурназяну были выделены два танка. Установить на них аппаратуру было поручено работникам Института биофизики. По расчётам, мощность дозы гамма-лучей внутри танка, достигшего эпицентра через 10-20 минут после взрыва, может быть чрезмерно высокой и опасной для жизни. Чтобы обезопасить экипаж, требовалось усиливать противолучевую защиту танков снизу слоем свинца толщиной не менее 5 сантиметров. Танкисты возражали: слишком большая нагрузка. Сотрудники Института биофизики предложили снять с танков башни с орудиями, однако военные отнеслись к предложению скептически.

Судьбу танков решил И.В. Курчатов. Орудия были сняты, а танк покрыт свинцом снизу и сверху, а на место башен дозиметристы установили ионизационные камеры для определения концентрации радиоактивных газов.

В состав экипажа первого танка вместе с А.И. Бурназяном были включены физик С.И. Шаронов и инженер Института биофизики К.С. Калугин, во втором находились майор Ефремов, капитан Солодухин и инженер Института биофизики Шальнов.

За три часа до взрыва танки вышли на исходную позицию.

В эссе «Фантастическая реальность» А.И. Бурназян вспоминал: «С бугорка перед танками в сильный бинокль было отчетливо видно все поле с «городом-мишенью»: 30-метровая башня в центре, удаляющийся от башни тягач, остановившейся на ней лифт, громоотвод на вершине. Вокруг вышки в пустыне развертывалась панорама пугающего города, который никогда не получит имя и не будет нанесён ни на одну географическую карту. И все улицы в нем с большими кирпичными и малыми бревенчатыми домами, площади, изрытые окопами и ходами сообщений, танковые соединения на улицах, артиллерийские батареи в блиндажах, доты и дзоты, аэродромы с самолётами разных конструкций, легковые и грузовые автомашины, железнодорожные пути с нефтяными цистернами, мосты, «каналы» с торпедными катерами, — все это лишь детали города-мишени, подсказанные не праздной фантазией, а намерением получить как можно большую информацию от первого взрыва, который должен продемонстрировать всему миру мощь Советского государства».

На полигоне были размещены и экспериментальные животные: кролики, овцы, собаки, несколько верблюдов и два быка. Животные нужны были Службе радиационной безопасности для исследования динамики лучевой болезни и эффективности противолучевых средств.

Через несколько минут после взрыва два танка под руководством А.И. Бурназяна на полной скорости направлялись в его эпицентр. На месте стальной башни экипаж танков увидел лишь огромную воронку, почва вокруг которой светилась невидимыми альфа-, бета- и гамма-лучами. Ударная волна сбросила с рельсов паровоз, загорелась цистерна с нефтью.

Служба радиационной безопасности собрала пробы грунта. Позже были собраны данные по следу радиоактивного облака, в районах выпадения осадков исследованы пробы почвы.

С годами И.В. Курчатов убедился в надёжности и профессионализме Службы радиационной безопасности и Института биофизики. Семипалатинские испытания стали одним из наиболее ярких периодов в истории института.

Одним из первых отделов Института биофизики стал клинический отдел радиационной медицины. Клинический отдел первым в мире начал изучение лучевой болезни, разработку схем её лечения и создание протоколов медицинского наблюдения за работниками объектов атомной промышленности.

В разные периоды в состав отдела входили терапевтическое (хронической профессиональной лучевой патологии), неврологическое, хирургическое отделения, глазной кабинет и лаборатория радиационной гематологи. Отдел был организован через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны, поэтому среди сотрудников отдела было много ветеранов боевых действий: это А.А. Графов, Л.Г. Волкова, А.Ф. Шамордина, и С.Ф. Северин, А.Н. Куршаков, И.С Глазунов, В.В. Благовещенская и другие.

Работа продолжалась под грифом секретно до 1987 года. Истории болезни, профмаршруты, отчёты, диссертации, фильмы и другие документы хранились в секретном отделе. Врачам выдавалась история болезни, в которой на всё время лечения пациента графа «диагноз» оставалась пустой. При выписке врач заполнял графу с помощью шифра. Например, шифр «№ 4» означал плутоний.

За 70 лет работы клинического отдела оказана медицинская помощь и проведено лечение пострадавших более чем в 380 аварийных радиационных ситуациях. В клинике Центра прошли лечение более 2700 человек – работников ПО «Маяк» с хронической лучевой болезнью, получивших большие дозы на производстве, а также более 1000 пострадавших от аварийного облучения, включая 134 случая острых лучевых поражений вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В настоящее время клинический отдел является связующим звеном между научными лабораториями и клиническими отделениями Центра. На базе отдела проводит учебные занятия кафедра радиационной медицины Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования.

Клинический отдел радиационной медицины был создан в 1951 году. В то же время в состав Института биофизики вошёл коллектив сотрудников Всесоюзного института патологии и терапии интоксикаций во главе с профессором И.А. Пигалёвым. Он возглавил лабораторию патофизиологии радиоактивных веществ. Биологическое действие радионуклидов уже изучали лаборатория токсикологии радиоизотопов под руководством профессора Д.И. Закутинского и лаборатория, изучающая процесс выведения радиоизотопов из организма, под руководством профессора В.А. Саноцкого.

Уже с первых лет работы Института биофизики его учёные проводили экспериментальное изучение проблем патогенеза лучевых поражений, исследования динамики отдалённых последствий лучевого воздействия и биохимических процессов в облучённом организме. Исследовали обмен белков, жиров, углеводов на разных стадиях лучевой болезни при внешнем хроническом, рентгеновском и гамма-излучениях, при поступлении в организм радионуклидов, а также эффективность профилактических и лечебных противолучевых средств. Одним из направлений научной работы было изучение радиационных повреждений и процессов репарации ДНК, молекулярных основ радиочувствительности, радиационного мутагенеза и канцерогенеза.

На базе переведённого в Институт биофизики отдела радиационной гигиены Института гигиены труда и профессиональных заболеваний АМН СССР создан ещё один крупный отдел – отдел радиационной гигиены. Он включал в себя несколько физических лабораторий, лабораторию промышленной гигиены, коммунальной гигиены, лабораторию средств индивидуальной защиты.

На фото – сотрудники лаборатории аварийной и индивидуальной дозиметрии с заведующим И.Б. Кеирим-Маркусом.

При формировании Института биофизики была создана лаборатория патоморфологии. В задачи лаборатории входило изучение основных патологических синдромов острой и хронической лучевой болезни, канцерогенного действия ионизирующего излучения и отдалённых последствий лучевого поражения, в первую очередь онкопатологии. Лаборатория первой выявила, что инкорпорация радиостронция может вызывать развитие остеосарком.

Лаборатория патоморфологии обладала крупнейшим клиническим материалом по лучевой болезни: ее сотрудники участвовали в процедуре вскрытия всех погибших от лучевой болезни, госпитализированных в клинический отдел Института биофизики, в том числе пострадавших в аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1950 по 1962 год лабораторию возглавлял полковник медицинской службы, главный патологоанатом Советской Армии, д.м.н., профессор, академик РАН Николай Александрович Краевский. В 1957 году Н.А. Краевский первым в мире опубликовал монографию «Очерки острой лучевой болезни», а в 1963 году за работы в области изучения лучевой патологии в составе группы учёных удостоен Ленинской премии.

Старший научный сотрудник лаборатории патоморфологии Г.А. Лебедева в воспоминаниях с теплом отзывается о заведующем: «Николай Александрович хорошо разбирался в научной тематике и умел выбрать нужное направление исследований. Он никогда не опекал чрезмерно своих учеников: давая тему, пускал в самостоятельное плавание и как-то незаметно следил за работой молодого специалиста.

Лабораторию он любил и называл в шутку «конторой». У нас всегда царила рабочая атмосфера, ощущалось какое-то творческое горение. Трудились мы много и с большим интересом. Конечно, у Николая Александровича, как и у нас всех, были недостатки, от которых мы подчас страдали. Но главное – шеф всегда старался гасить внутрилабораторные недоразумения, защищая более слабых. Такой же тактики он придерживался в ЦИУ, где читал лекции и в Обществе патологоанатомов, которое возглавлял. Мы жили с ним, как за каменной стеной».

На фото – ведущие учёные Института биофизики: Ю.И. Москалёв, В.Н. Стрельцова, А.Н. Краевский, В.В. Шиходыров, Б.И. Лебедев, 1960-е годы.

Заместитель директора Института биофизики, д.м.н., профессор, академик РАМН Лев Александрович Булдаков пришёл на работу в Институт биофизики в 1979 году. Так описывал свои впечатления от первой командировки в институт:

«9 марта 1953 года я впервые оказался в секретном Институте биофизики для ознакомления с методами изучения влияния облучений на состояние организма…Институт биофизики произвел на меня сильное впечатление, прежде всего руководители направлений. Это были известные учёные П.Д. Горизонтов, Н.А. Краевский, И.А. Пигалев, А.П. Егоров, Д.И. Закутинский, Б.Н. Тарусов, М.Н. Ливанов, В.А. Саноцкий. Общение с каждым из этих корифеев науки для меня, молодого специалиста, было поучительным и побуждало к глубокому изучению проблем, связанных с действием ионизирующих излучений на организм.

Следует упомянуть о заинтересованности многих руководителей научных направлений Института биофизики в применении новых разработок, которых в то время либо не было в институте, либо они находились в стадии становления или отработки методов. Это я обнаружил, когда был привлечен И.А. Пигалевым к налаживанию операций по созданию фистулы желудка у собак. Очевидно, опыт был успешным, и я получил приглашение работать в Институте биофизики. Сотрудничество с В.Д. Рогозкиным и Г.П. Груздевым, занимавшимися перекрестным кровообращением у собак, как бы подтвердила ценность хирургических навыков в эксперименте. Впрочем, все это вторично – главным было понимание проблемы, механизмов развития лучевой патологии и механизмов защиты.

Думаю, благодаря доброжелательности и энтузиазму всех сотрудников, с кем мне пришлось работать во время первой командировки, я получил много ценной научной информации. Последующие годы мне неоднократно приходилось бывать в институте в качестве докладчика, затем соискателя степени кандидата, а потом и доктора медицинских наук.

Об Институте биофизики можно рассказывать много и интересно. Это не стандартный институт. Он был создан для решения многих задач, связанных с защитой здоровья человека в условиях возможной атомной войны. Однако жизнь заставила заниматься более широкими проблемами».

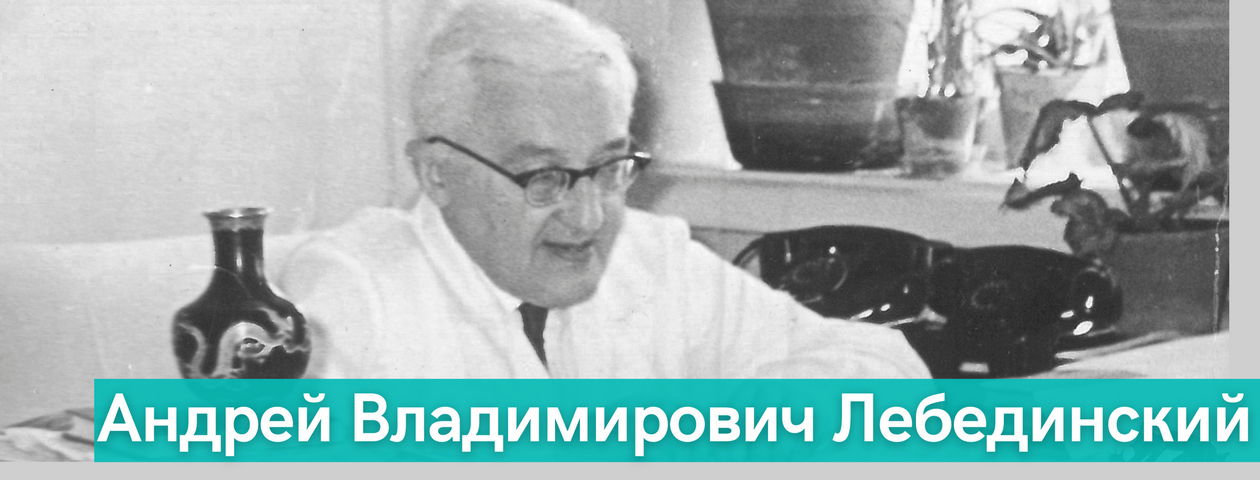

В мае 1954 года директором Института биофизики стал Андрей Владимирович Лебединский – генерал-майор медицинской службы, профессор, доктор медицинских наук, академик АМН СССР. Он был учеником лауреата Нобелевской премии И.П. Павлова и академика Л.А. Орбели, обладал энциклопедическими знаниями и широким кругозором. По его книге «Физиология человека и животных», написанной в 1942 году, учились все студенты медицинских институтов.

Ведущий научный сотрудник Института биофизики Л.Р. Исеев в воспоминаниях так описывал директора института: «Будучи генерал-майором медицинской службы, но практически постоянно ходивший в штатском, он недавно переехал в Москву из Ленинграда, где заведовал кафедрой физиологии и преподавал в Военно-медицинской академии, и где на его лекции приходило немыслимое количество людей – не только курсантов и студентов, но и просто жителей северной столицы. Вместе с тем Андрей Владимирович был очень простым, контактным и доступным человеком: редко заезжая на территорию Института биофизики на машине, он проделывал путь от проходной до кабинета пешком, здороваясь за руку с каждым – будь то дворник, лаборант, рабочий или научный сотрудник».

А.В. Лебединский создал в составе института лабораторию патофизиологии, задачей которой стало изучение состояния сердечно-сосудистой и лимфатической систем облученного организма. Первой в СССР лаборатория начала изучение «радиационных химер», что стало большим вкладом в понимание радиобиологических и иммунологических вопросов. Фундаментальные исследования влияния ионизирующей радиации на сердечно-сосудистую и нервную системы организма позволили А.В. Лебединскому сформулировать общую концепцию о воздействии ионизирующей радиации на живой организм и, в частности, об особенностях действия малых доз. Под его руководством были выполнены работы по определению влияния внешнего гамма - поля на центральную нервную систему и участия эндокринных механизмов в реакции организма на действие проникающей радиации.

В 1955-1958 годах А.В. Лебединский представлял СССР в Научном комитете ООН по действию атомной радиации, принимал непосредственное участие в подготовке соглашения о прекращении испытаний и запрещении применения ядерного оружия.

50-е годы характеризуются быстрым развитием Института биофизики. Его штат ежегодно удваивался за счет молодых специалистов и ученых из других организаций, направляемых в институт специально для исследований атомной тематики.

В Институте биофизики были разработаны первые в СССР гамма-установки ЭГО-1 и ЭГО-2, использующие в качестве источника излучения кобальт-60. В установках был применен новый принцип облучения объектов – облучение внутри полого цилиндра, по образующим которого располагались кобальтовые источники. Внутри цилиндра создавалось поле излучения, позволяющее облучать объекты при практически равномерном распределении поглощённой дозы по их объему.

Принцип равномерного облучения был в то время очень прогрессивным, так как позволял стандартизировать условия радиационных воздействий и создавал предпосылки для изучения количественных закономерностей биологического действия ионизирующих излучений, крайне важных для развития общей радиобиологии.

В установке ЭГО-2 впервые в мире для защиты персонала от излучения были использованы водные бассейны для хранения кобальтовых источников излучения. Метод применялся при создании экспериментальных и промышленных гамма-установок с кобальтовыми источниками излучения высокой мощности, а также для зарядки и перезарядки первых отечественных медицинских терапевтических гамма-аппаратов ГУТ-Со-400 и ГУТ-Со-20, кобальтовых игл и аппликаторов, в то время широко используемых в лечении онкологических пациентов.

Наличие в Институте биофизики мощных гамма-установок позволило приступить к вопросу радиационной стерилизации медицинских изделий. Институт биофизики разрабатывал технические аспекты облучения микробиологических объектов, в то время как Институт иммунологии и экспериментальной микробиологии им. Гамалея исследовал необходимые для гибели микроорганизмов дозы.

Большую роль в становлении облучательской базы сыграл начальник III Главного управления А.И. Бурназян, который внимательно следил за её развитием и активно поддерживал новые разработки.

К 1975 году в эксплуатации находились одновременно 20 разных радиационных установок, позволяющих исследовать разные виды излучения в самом широком диапазоне доз и мощностей.

Несмотря на режимный статус Института биофизики, в 1950-х годах его научные достижения начали обсуждаться на мировом уровне.

В 1955 году на I Международной конференции по мирному использованию атомной энергии, проходившей в Женеве, были представлены четыре доклада об опыте работы с радиацией учёных Института биофизики – профессора Г.М. Франка, профессора И.А. Пигалёва, профессора А.В. Лебединского и доклад А.К. Гуськовой и Г.Д. Байсоголова из филиала №1 Института биофизики, организованного на комбинате «Маяк», который производил плутоний для испытаний на Семипалатинском полигоне. А.К. Гуськова и Г.Д. Байсоголов были выдающимися радиологами и на тот момент обладали наибольшим в мире опытом в области лучевой патологии человека.

Информация о достижениях Института биофизики быстро разлетелась по миру, и Институт стал полноправным участником международных отношений в области использования атомной энергии. С 1955 года Институт биофизики имел представителя в Научном Комитете Организации Объединённых Наций по действию атомной радиации, а ведущие сотрудники Института выступали экспертами Всемирной организации здравоохранения, Международного агентства по атомной энергии, Международной комиссии по радиологической защите, входили в состав редакционных коллегий отечественных и международных научных изданий.

Сегодня ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России продолжает активную работу на международной арене и является Сотрудничающим Центром ВОЗ по вопросам диагностики и лечения радиационных поражений человека.

Г.А. Лебедева так описывала жизнь коллектива Института биофизики в 1950-1970-х годах: «Большинство сотрудников Института биофизики составляла молодежь. Вновь пришедшие сотрудники вливались в общую семью и начинали жить жизнью одного большого коллектива.

Наша общественная работа отличалась известным разнообразием. Все вместе убирали к праздникам и озеленяли весной двор и прилегающую территорию. Периодически нас отправляли в подмосковные колхозы и совхозы для оказания помощи в посеве и сборе овощей. На майские и октябрьские праздники мы, комсомольцы, оформляли подарочные наборы для детей сотрудников института, участвовали в демонстрациях на Красной площади.

В предвыборные кампании работали агитаторами, инструкторами агитаторов, членами избирательных комиссий. Когда институт был еще на Малой Пироговской, проводили агитработу в цыганском таборе, расположившемся в палатках на территории современного спорткомплекса в Лужниках. В Щукино же зимой после работы обходили небольшие двухэтажные дома, построенные пленными немцами в районе современной улицы Бирюзова, и призывали голосовать на выборах.

На официальные праздники и в канун Нового года в институте устраивали вечера. За торжественной частью всегда следовали концерт и танцы. Да и мы сами делали друг другу подарки. Однажды восьмого марта женщин пригласили в кабинет к шефу. Вся стена была увешана разрисованными деревянными кухонными досками! Мужчины постарались на славу – сами выжгли на досках рисунки и расписали масляными красками… А мы в свою очередь, собрав предварительно у мужчин автографы, вышили их тонкой гладью на носовых платках и подарили на 23 февраля.

Любителей природы среди нас было немало. Весной, летом и осенью большой компанией отправлялись в пешие походы по Подмосковью, а зимой – на лыжах. А к концу лета институт на выходные заказывал автобус для любителей «третьей охоты» — грибников. Выезжали рано утром, по дороге досыпали, а к полудню с полными корзинами грибов собирались у автобуса, устраивали общий обед и довольные с песнями возвращались домой.

Такое общение имело благоприятные последствия: со временем в институте появилось много супружеских пар. Я насчитала их 45».

Средства индивидуальной защиты, применявшиеся при работах с токсичными и радиоактивными веществами на предприятиях химической, военной и молодой атомной отрасли, оказались малопригодными для защиты от радиации. В большинстве случаев они не обеспечивали достаточной защиты от радиоактивных газов и аэрозолей, легко впитывали и плохо очищались от радиоактивных загрязнений, изолирующие костюмы вызывали нарушения теплового обмена, а в респираторах было сложно дышать длительное время, поэтому их чаще носили в кармане и надевали только в крайних случаях.

Для разработки новых эффективных СИЗ в 1954 году в Институт биофизики была переведена лаборатория средств индивидуальной защиты, а при ней создан экспериментальный цех.

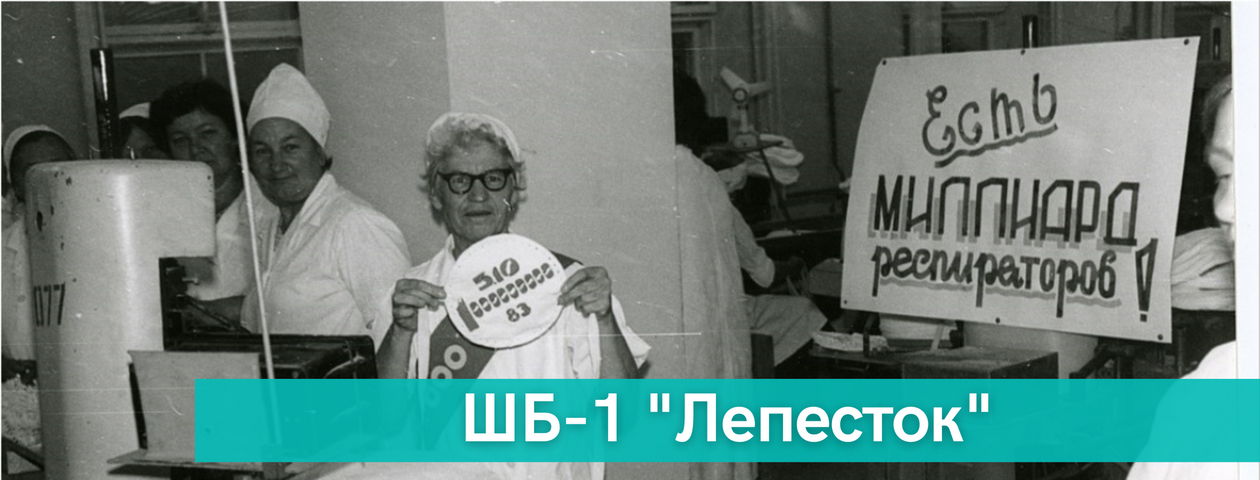

Уже в 1955 году в Институте был создан первый высокоэффективный одноразовый респиратор ШБ-1 «Лепесток». Его авторы – учёные И. В. Петрянов, С. М. Городинский, С. Н. Шатский, П. И. Басманов. Параметры респиратора оказались сенсационными для того времени: коэффициент защитной эффективности достигал 99,9%, сопротивление дыханию было оптимальным, ограничение обзора составляло 12%, а его масса была всего 10 грамм. Благодаря принципиально новой конструкции и материалам респиратор обладал высокими защитными и физиолого-гигиеническими показателями и приемлемой для одноразового использования себестоимостью. За более чем полвека разработано много модификаций респиратора типа «Лепесток» близких к исходной модели.

Вслед за атомной промышленностью «Лепесток» стал внедряться во всех отраслях, персонал которых подвергался действию вредных аэрозолей. Первые годы респираторы производились вручную в Институте биофизики, но возросший спрос обусловил необходимость автоматизации и расширения производства. С 1959 года ШБ-1 «Лепесток» начали изготавливать Кимрская швейная фабрика имени М. Горького, фабрика «Лепесток» в г. Табошар, Таджикистан и респираторный цех в г. Силламяэ, Эстония. В 1980-х годовой выпуск ШБ-1 «Лепесток» достиг 160 миллионов штук.

К 1983 году на Кимрской Фабрике им. Горького был выпущен один миллиард респираторов ШБ-1 «Лепесток». Фото из архива АО «Кимрская Фабрика им. Горького».

По инициативе Аветика Бурназяна в 1948 году на базе Московского нейрохирургического госпиталя для инвалидов Отечественной войны организована клиническая больница закрытого типа на 200 коек для лечения персонала предприятий атомной отрасли, в том числе при лучевой болезни и других радиационных поражениях.

В 1960 году из здания Института биофизики в больницу были переведены отделения клинического отдела радиационной медицины. Они занимали 7, 8 и 9 этажи, а на 5 этаже располагалась иммунологическая лаборатория отдела. Здесь же в 1986 году проходили лечение пострадавшие в аварии на Чернобыльской АЭС с самыми тяжелыми радиационными поражениями.

Больнице было присвоено название «Клиническая больница Мосгорздравотдела № 6», впоследствии она была передана в ведение 3-го Главного управления при Минздраве СССР. В 2007 году в результате слияния Клинической больницы № 6 имени А.И. Бурназяна ФМБА России и Государственного научного Центра - Института биофизики ФМБА России был создан Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России.

Сегодня в здании Клинической больницы №6 располагаются оперблок и два отделения реанимации, отделения хирургии, нейрохирургии, ОНМК, урологии, гинекологии, онкологические отделение, терапия, эндоскопии, гематологическое, приёмное, паллиативной помощи, отделение диализа и рентгендиагностическое отделение.

В 1950-1960-х годах Институт биофизики решал вопрос обеспечения радиационной безопасности космонавтов при длительных полётах. Были разработаны нормы радиационной безопасности для космонавтов, дозиметрическая аппаратура для измерения дозы радиации на борту космического корабля, проводились исследования по космической радиобиологии.

В 1961 году в Институте биофизики начались исследования по космической физиологии. Впервые в мировой практике Институт биофизики провел четырехмесячные испытания в гермокамере, условия в которой были максимально приближены к условиям в кабине космического корабля. Ученые оценивали изменения физиологических функций организма, влияние длительного пребывания в герметично замкнутом пространстве на устойчивость организма к действию длительных ускорений, возможности создания замкнутого кругооборота воды и обеспечения благоприятной воздушной среды по газовому, химическому и бактериальному составам. В день окончания эксперимента Институт биофизики посетили заместитель министра здравоохранения СССР А.И. Бурназян и президент Академии наук СССР М.В. Келдыш.

Космическая тематика вошла и в круг исследований лаборатории радиационной иммунологии, микробиологии и аллергологии. Ее сотрудники впервые в стране и в мире провели работы по изучению иммуно-микробиологического статуса собак-«космонавтов» Удачи, Белки, Стрелки, а затем и первых космонавтов – Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова, В.Ф. Быковского, П.Р. Поповича, А.Г. Николаева и других.

В 1960-1970-х годах сотрудники Института биофизики и Института медико-биологических проблем принимали участие в международной программе «Интеркосмос». Ежегодно в социалистических странах проводились совещания, где представители делегаций докладывали о проведённых исследованиях, составляли планы на следующий год. На Пленарном заседании обязательно выступал космонавт принимающей страны. На фотографии — сотрудники ИБФ и ИМБП с первым румынским космонавтом.

Разработки Института биофизики до сих пор востребованы в космической отрасли.

В мае 1948 года по приказу А.И. Бурназяна на базе небольшой амбулатории из 7 врачебных кабинетов на территории Института им. И.В. Курчатова была организована медико-санитарная часть № 12. Врачи и медицинский персонал обслуживали сотрудников РНЦ «Курчатовский институт», ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара, НИИ приборостроения, Института биофизики Министерства здравоохранения СССР и жителей близлежащих районов.

В 2004 году медсанчасть № 12 была преобразована в Клиническую больницу № 86 ФМБА России. Больница имела стационар на 265 коек, поликлинику, здравпункты, оказывала медицинскую помощь работникам предприятий с особо опасными условиями труда общей численностью 30 тысяч человек.

В 2016 году Клиническая больница № 86 ФМБА России вошла в состав ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

Институт биофизики внес неоценимый вклад в решение задач обеспечения радиационной безопасности зарождавшейся атомной промышленности.

Работы по созданию средств индивидуальной защиты для использования в условиях загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами начались в 1953 году и носили комплексный характер: от разработки физиолого-гигиенических требований, биомеханики, гигиенической оценки и подбора материалов до промышленных испытаний и выпуска опытных партий СИЗ.

В Институте биофизики был создан первый в СССР пневмокостюм ЛГ-1 для работы с радиоактивными веществами. От существовавших костюмов он отличался высокой эффективностью, возможностью полной очистки от загрязнений с применением кислот и щелочей благодаря применению дезактивируемых полимерных материалов, соединению деталей методом высокочастотной сварки, а также конструкции, исключающей накопление загрязнений.

Название костюм получил по фамилиям его создателей — одного из основоположников радиационной гигиены в мире академика Августа Андреевича Летавета и руководителя отдела средств индивидуальной защиты Института биофизики Семёна Михайловича Городинского.

На фото - пневмокостюм ЛГ-У для работы с радиоактивными веществами.

25 апреля 1986 года 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС должен был быть остановлен на ремонт. Перед этим планировалось проведение испытаний одного из турбогенераторов, чтобы выяснить, хватит ли механической энергии генераторов до момента, когда запасной дизель-генератор выйдет на нужный режим.

В 1 час 00 минут 25 апреля персонал приступил к снижению мощности реактора. В 14 часов от контура многократной принудительной циркуляции была отключена система аварийного охлаждения реактора, после чего планировалось снижение мощности реактора вплоть до его остановки. Но в этот момент диспетчер Киевэнерго потребовал задержать вывод блока №4 из эксплуатации, поэтому до момента аварии реактор работал с отключенной системой аварийного охлаждения, что является грубым нарушением регламента его эксплуатации.

В результате длительной работы реактора на пониженной мощности произошло «ксеноновое отравление» активной зоны, в результате состояние реактора стало крайне неустойчивым. Когда все усилия справиться с закипающим реактором были исчерпаны, начальник смены дал команду нажать кнопку аварийной защиты АЗ-5, по сигналу которой в активную зону реактора вводятся все регулирующие стержни и стержни аварийной защиты. Стержни-поглотители пошли вниз, однако через несколько мгновений остановились…

По свидетельствам очевидцев, находившихся вне 4-го блока, в 1 час 24 минуты 26 апреля 1986 года раздались два взрыва. Из разрушенного здания 4-го энергоблока взлетели горячие камни и искры, начался пожар.

В результате разрушения активной зоны реактора радионуклидами оказалась загрязнена территория СССР площадью 150 тысяч квадратных километров, на которой проживало 6 миллионов человек. Жители городов Припять и Чернобыль, находящихся в непосредственной близости от ЧАЭС, подверглись воздействию радиации. В кратчайшие сроки было необходимо сформулировать стратегию действий государства по защите населения и обеспечить медицинскую помощь пострадавшим – для решения этих задач в эпицентр трагедии прибыли сотрудники Института биофизики.

В 3 часа 15 минут в клинике Института биофизики раздался звонок. Дежурный по 3-ему Главному управлению Министерства здравоохранения СССР сообщил, что на Чернобыльской АЭС произошла авария, есть пострадавшие от тепловых ожогов, не исключаются радиационные поражения.

Задолго до чернобыльской катастрофы в Институте биофизики на постоянной основе работали аварийные бригады, в состав которых входили врачи-радиологи, гигиенисты, дозиметристы, гематологи. Бригады были оснащены укладками с дозиметрической аппаратурой, реактивами и медикаментами.

В 6:40 члены первой аварийной бригады прибыли в клинику института для вылета в зону аварии. В 14:30 сотрудники института прибыли в Припять, где в стационаре МСЧ-126 уже находились 108 пострадавших. Аварийная бригада сразу же приступила к их осмотру и сортировке. У врачей не было сомнений: они имеют дело с лучевым поражением. Однако достоверных данных о состоянии активной зоны реактора не было.

Учёные Института биофизики организовали индивидуальный дозиметрический контроль на ЧАЭС. Они привезли с собой более 10 000 индивидуальных дозиметров ИКС и раздали их каждому, кто проводил работы по ликвидации последствий аварии на самых опасных участках. Измерения полей гамма-радиации вблизи АЭС свидетельствовали о крайне неблагоприятной обстановке.

В последующие месяцы учёные Института биофизики не раз посетят Чернобыль для проведения гигиенических и дозиметрических исследований окружающей среды, обследования населения прилежащих районов Украины и Белоруссии, установлению индивидуальных и коллективных доз облучения.

«Мы и Израэлем и Буренковым в цивильной одежде погрузились в огромный военный вертолет МИ-26, который взял на курс на ЧАЭС. На высоте 100 метров летательный аппарат стал кружить над реактором. Взглянув вниз, я увидел потрясшую меня картину разрушения огромного здания 4-го энергоблока, которое было как бы срезано под углом до основания. К его остаткам примыкал громадный завал, образовавшийся в результате обрушения здания энергоблока. Мы увидели беспорядочное нагромождение искореженных и разорванных металлоконструкций, частично висящих над зияющим провалом, куски разрушенного бетона, разбросанную арматуру, а на дне этого «колодца» раскаленные, с синим отсветом пламени остатки того, что раньше называлось активной зоной реактора. Из этого жерла как-то лениво поднималась струя дыма темно-серого цвета. Щербина приказал пилоту зависнуть над кратером реактора. Стрелка бортового радиометра, расположенного рядом с лётчиком, поползла вправо и остановилась у отметки 300 Р/ч. Ощущение было не из приятных.

Развернувшись, мы пошли на бреющем полёте, облетая всю площадку станции, на которой было множество техники – бронетранспортеров, подъемных кранов, бульдозеров: шли работы по расчистке станции. По просьбе Израэля мы осмотрели с воздуха город энергетиков Припять, население которого было эвакуировано 27 апреля. Открылась панорама красивого города с массой детских площадок, магазинов и серией многоэтажных жилых домов-башен. Над одним из них бодро развивался кумачовый транспарант «Да здравствует 1 мая!». Но город был мёртв. На последнем этаже одного из домов-башен на балконе висели детские пеленки и ползунки. Не успели снять. Не было времени – эвакуация.

Эта печальная и многозначительная картина человеческого несчастья зафиксировалась в моём сознании на всю жизнь. Когда меня спрашивали, что больше всего запомнилось за время работы в Чернобыле, я всегда вспоминал эту картину, вобравшую в себя всю трагедию атомного века».

Академик РАН Леонид Андреевич Ильин

Фрагмент из книги «Реалии и мифы Чернобыля», 1996 год

В системе атомной промышленности 3-е Главное управление Министерства здравоохранения СССР отвечало за медицинскую помощь при аварийных ситуациях, а клинический отдел радиационной медицины Института биофизики по секретной линии значился радиологическим центром СССР, куда направлялись пострадавшие в случае радиационного инцидента в любой точке страны.

Клинический отдел занимал два этажа Клинической больницы №6. Когда масштаб поступления пострадавших стал ясен, всех пациентов переместили в другие лечебные заведения, чтобы освободить место для чернобыльцев. Клиника полностью перешла в режим работы фронтового госпиталя. Отделение реанимации и интенсивной терапии и отделение с асептическими палатами были выделены для пострадавших с лучевыми ожогами. В палатах установили источники ультрафиолетового излучения для стерилизации воздуха, полы покрыли полихлорвиниловой пленкой. Из аптеки больницы извлекли аварийные запасы медикаментов, а институт передал больнице всю дозиметрическую аппаратуру и средства индивидуальной защиты. В здании лаборатории счётчиков излучения человека рядом с больницей были сосредоточены СИЧи высокой чувствительности, позволяющие измерять содержание в теле человека гамма-активных радионуклидов.

На помощь врачам были направлены бригады ожоговых хирургов из московских больниц. Для оказания технической помощи в распоряжение главного врача была передана рота войск гражданской обороны.

Медицинский персонал работал на пределе возможностей, не отлучаясь из больницы домой. Поздно вечером 27 апреля осмотр и краткие опросы пострадавших относительно их состояния в первые часы после аварии не оставили сомнений в том, что примерно 30 человек были облучены в несовместимых с жизнью дозах. Врачи делали всё возможное, чтобы облегчить их страдания. Благодаря усилиям врачей удалось спасти жизни нескольких пациентов с тяжёлыми формами лучевой болезни и одного больного, облученного смертельной дозой.

Авария на ЧАЭС произошла на первой волне гласности в СССР. Впервые в обследовании и лечении пострадавших принимали участие учёные из других стран. О них в книге «Атомная отрасль страны глазами врача» вспоминает Ангелина Константиновна Гуськова:

«В первые дни клинику посетили советник по науке французского посольства вместе с глубокоуважаемым учёным-радиологом А. Жамме. Их заключение о соответствии нашей профессиональной компетенции всей сложности ситуации было очень важным свидетельством для стран Европы, которые позднее посетил Жамме, рассказывая о своих впечатлениях от работы клиники.

Через неделю с небольшим в клинике Института биофизики по инициативе известного американского благотворителя и миллионера А. Хаммера появилась группа учёных из США во главе с гематологом Робертом Гейлом.

Приезд Гейла и его участие в оказании помощи пострадавшим мы, безусловно, оценили как присутствие рядом с нами в это тяжёлое время любознательного квалифицированного врача-гематолога, чей опыт по трансплантации костного мозга мог быть полезен в героических усилиях по спасению наиболее тяжело пострадавших. В реальной ситуации, оценённой нами с А.Е. Барановым в том числе в совместных с Гейлом публикациях 1991 года, трансплантация костного мозга не оказалась столь значимой по эффекту в силу своеобразия поражений.

Мы с глубоким уважением вспоминаем и спутников Р. Гейла, особенно вдумчивого Пола Терасаки. Его положительная оценка наших данных по подбору доноров костного мозга и участие в дополнительных исследованиях вместе с нашими коллегами показали его высокую профессиональную культуру, готовность и умение учить наших врачей и лаборантов.

Тепло вспоминаем мы клинициста Чамплина с его великолепным знанием литературы по гематологии и трансплантологии, теплотой общения с больными, корректностью поведения.

Мы с признательностью отдаём должное усилиям Яира Райзнера, внедрившего в клинику специальный метод обработки трансплантата.

Мы искренне рады общению с доктором Хаммером, высоко ценим его оперативную безвозмездную помощь в обеспечении лечебного процесса, подлинную теплоту и волнение при общении с больными, уважение к нашим усилиям».

На фото Р. Гейл и А.Е. Баранов.

Через один год после событий в Чернобыле Институт биофизики направил фундаментальный отчёт по этой проблеме в Научный Комитет по действию атомной радиации Организации Объединенных Наций – наиболее авторитетный в мире орган в области оценки уровней и воздействия ионизирующего излучения. В докладе Генеральной Ассамблее ООН в 1988 году Комитет следующим образом оценил деятельность учёных института:

«Представленная СССР информация является исчерпывающей и очень ценной. Комитет считает, что он в долгу перед всеми авторами за их готовность поделиться своим опытом и желает отметить их профессиональное мастерство и человеческое сострадание, проявленное в связи со столь трагическими обстоятельствами».

На основании накопленного клинического опыта впервые в мировой практике были разработана классификация различных форм лучевых поражений от внешнего и внутреннего облучения человека. Разработанные схемы диагностики и терапии острой лучевой болезни были изложены в многочисленных научных трудах и докладах и прочно вошли в международную практику радиационной медицины.

С 1986 по 1990 год в работах в зоне ЧАЭС и загрязненных районах России, Украины и Белоруссии приняли участие более 600 сотрудников Института биофизики. Более 500 сотрудников Клинической больницы №6 оказывали медицинскую помощь пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС. Самоотверженный труд этих специалистов был отмечен высокими правительственными и ведомственными наградами. Весь мир признал профессиональным подвигом их действия во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

На фото - А.К. Гуськова с членами Главного комитета Международной комиссии по радиационной защите, 1980-е гг.

Характеризуя деятельность сотрудников Института биофизики во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, трудно удержаться от акцента на слове «впервые».

Впервые медицинское учреждение столкнулось с необходимостью одномоментного приема значительного количества больных с острой лучевой болезнью – группа пострадавших в Чернобыле составила почти половину от общего числа перенесших лучевую болезнь во всех аварийных ситуациях в СССР за предыдущие 40 лет освоения атомного проекта.

Работа медицинского персонала была приближена к работе прифронтовых госпиталей. Эвакуированные с места аварии пациенты требовали постоянного наблюдения и ухода. Врачи и средний медицинский персонал трудились на пределе возможностей и отдыхали по 3-4 часа в сутки, не покидая клинику.

Впервые потребовалась организация массового приема больных с высокими уровнями радиоактивного загрязнения. По словам дозиметристов, дозиметры зашкаливали при обнаружении 1000-кратных превышений радиационного фона.

Впервые в мире в лечении острой лучевой болезни была применена терапия гемопоэтическими факторами роста («цитокинотерапия»), а также существенным образом обогащен опыт трансплантации аллогенных стволовых клеток. При лечении пострадавших в Чернобыле было выполнено 23 трансплантации, что на настоящее время составляет 2/3 от общемирового опыта применения этой методики у больных острой лучевой болезнью.

Впервые были достигнуты реальные успехи в терапии лучевых ожогов. У 11% чернобыльских пациентов их площадь превышала 50% поверхности тела, у 30% она составляла от 10 до 50%. Во многом знания, полученные при ведении чернобыльских ожоговых больных, составили основу современной регенеративной медицины – направления, которое сегодня успешно развивается в ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России.

Впервые в мире специалисты Института биофизики провели подробные клинико-патологические исследования острого респираторного дистресс-синдрома у лучевых больных. Этот опыт оказался крайне востребован в пандемию COVID-19.

Накануне Чернобыльской аварии отечественная радиационная медицина располагала большим опытом в области диагностики и лечения лучевой болезни. Этот опыт был обусловлен произошедшими в бывшем СССР радиационными авариями и инцидентами на предприятиях и в институтах зарождающейся атомной отрасли и военных ведомствах.

Комбинат «Маяк» был основным атомным объектом, на которой зарождалось ядерное могущество страны. Рекордная скорость строительства первого промышленного атомного реактора достигалась в ущерб радиационной безопасности работников и населения. В результате сброса радиоактивных отходов комбината в речную систему Теча-Исеть в 1949-1952 годах радиоактивному воздействию подверглись 124 тысячи человек. Тепловой взрыв одной из ёмкостей в районе комбината в 1957 году и предшествующие несанкционированные сбросы радиоактивных отходов в реки региона привели к сильному радиоактивному загрязнению речной системы и облучению жителей прибрежных населённых пунктов.

Среди этих жителей в первые два года после сбросов диагностировали 940 случаев хронической лучевой болезни. В 1968 году для мониторинга отдалённых последствий радиационного воздействия был создан регистр лиц, проживающих в регионе. Для проведения научных исследований и медицинского наблюдения за пострадавшими в Челябинск вылетали сотрудники Института биофизики, а после аварии для выполнения этой работы был открыт филиал Института биофизики.

Проблеме научной разработки методов и способов защиты населения, оказавшегося в орбите радиационного воздействия аварийных объектов, всегда уделялось большое внимание. За девятнадцать лет до Чернобыльской аварии на основании собственных экспериментальных данных и испытаний на добровольцах учёные Института биофизики составили «Инструкцию по йодной профилактике в случае радиационных аварий на ядерных реакторах», а в 1970 году Министерство здравоохранения СССР утвердило «Временные методические указания для разработки мероприятий по защите населения в случае аварий ядерных реакторов», подготовленные Институтом биофизики.

Институт биофизики стал прародителем целого ряда научных учреждений. Большая часть из них была образована на заре развития атомной отрасли для медицинского и гигиенического обеспечения атомных производств.

Филиал № 1. Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России

В 1953 году в г. Челябинск-40 был создан филиал №1 Института биофизики.№ 71. Клиника ФИБ №1, где начались первые исследования лучевой болезни, теперь входит в структуру КБ №71 как Центр профессиональной радиационной патологии.

Филиал № 2. Северский биофизический научный центр ФМБА России

В 1957 году в г. Томск-7 (г. Северск) для медицинского обеспечения персонала Сибирского химического комбината была создана газодиффузионная лаборатория на базе медсанчасти III Главного управления в Томской области как филиал №2 Института биофизики.

По мере развития СХК, активно функционировал и филиал, который оценивал проекты новых производств, составлял экспертные заключения, выбирал новые варианты компоновки технологического оборудования, а также занимался отбором и анализами проб воздуха и промышленных выбросов, внедрением средств индивидуальной защиты, изучением вопросов гигиены труда и радиометрическими исследованиями.

В 1968 году ФИБ №2 был закрыт.

Научные исследования и разработки ФИБ №2 оказали позитивное влияние на санитарно-гигиеническую ситуацию на предприятиях Сибирского химического комбината и повысили уровень безопасности радиохимических производств. В конце 80-х годов филиал был воссоздан и получил название «Северский биофизический научный центр».

Филиал № 3. НИИ Гигиены, профпаталогии и экологии человека ФМБА России

В январе 1962 года для медико-биологического сопровождения работ по получению и использованию компонентов ракетных топлив в оборонной промышленности и ракетно-космической отрасли в Ленинградской области был создан филиал №3 Института биофизики.

На протяжении десятилетий филиал выполняет научно-исследовательские работы по изучению влияния химических веществ на персонал и население территорий, прилегающих к опасным и особо опасным химическим объектам, по исследованию патогенеза острых и хронических интоксикаций, профессиональных заболеваний, обусловленных химическим фактором, по разработке средств и методов диагностики, антидотной и патогенетической терапии, реабилитации пострадавших, обоснованию мер химической безопасности и оценке их эффективности.

Филиал № 4. Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России

В результате аварий на ПО «Маяк» речная система Теча–Исеть–Тобол, а также территории Челябинской, Свердловской и Тюменской областей были загрязнены продуктами деления урана. Облучению в диапазоне малых доз подверглись свыше 500 тысяч человек. В 1962 году для решения проблемы безопасного проживания населения в условиях радиоактивного загрязнения был организован филиал №4 Института биофизики. В 1992 году ФИБ №4 был реорганизован в Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России.

Филиал № 5. НИИ биофизики Ангарского государственного технического университета

Создан в 1964 году в г. Ангарске для охраны условий жизнедеятельности и здоровья населения при изыскании, производстве и применении компонентов ракетных топлив.

Филиал № 6. НИИ промышленной и морской медицины ФМБА России

В 1966 был создан филиал № 6 Института биофизики. В 1986 году сотрудники Института биофизики совместно со специалистами ФИБ №6 участвовали в ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС. НИИ ПММ располагал передвижной радиологической лабораторией на двух автомобилях, в которые была размещена необходимая аппаратура для получения информации о радиационной обстановке в случае аварий, в том числе разработанной сотрудниками Института биофизики.

Институт биофизики дал начало многим учреждениям науки, включая Институт иммунологии ФМБА России, Институт медико-биологических проблем РАН, НПЦ «Фармзащита», ВЦМК «Защита», «Завод «Медрадиопрепарат».

Со дня основания перед Институтом биофизики стояла задача разработать эффективный радиопротектор на случай применения атомного оружия.

Прорыв в их разработке случился в 1960е годы. Учёные института П.Д. Горизонтов и Б.П. Белоусов пришли к выводу, что в основу препарата нужно положить вещество, входящее в состав организма какоголибо вида, устойчивого к воздействию ионизирующего излучения. Выбор пал на хитин ракообразных. Так был создан РС10 – радиозащитное средство № 10. В отличие от других радиопротекторов РС10 оказывал лечебное действие на радиационное поражение при однократном раннем постлучевом введении и эффективно действовал на крупных лабораторных животных.

РС10 был отмечен Ленинской премией. Если бы результаты исследований были опубликованы в открытой печати, они выводили бы отечественную науку в лидеры гонки по разработке противолучевых средств в условиях угрозы атомной войны.

Открытие РС10 показало, что создать эффективное противолучевое средство для человека с широким спектром возможных сроков применения возможно. Сам РС10 и его модификация РС11 не прошли в клинику из-за токсичности, но обозначили перспективное направление поиска.

Авторитет Института биофизики в создании радиопротекторов был так высок, что первоначальные разработчики сами обращались в институт. Так получилось с Б190 (индралином). Начавшись в Институте авиационной и космической медицины, разработка продолжалась в стенах Института биофизики под руководством Л.А. Ильина. Индралин был принят в качестве единственного радиопротектора в аптечке первой помощи при радиационных инцидентах.

В институте была разработана линейка средств по выведению инкорпорированных в организм радионуклидов: цезия (ферроцин), плутония, америция и других трансплутониевых элементов (пентацин, цинкацин), урана и бериллия (тримефацин), полония210 (оксатиол). Особую ценность представляла разработка йодной профилактики по предотвращению инкорпорации йода131 при радиационных авариях. Разработка была закончена ещё до Чернобыльской аварии и в случае её грамотного применения значительно бы снизила последующую заболеваемость раком щитовидной железы у детей в областях, пострадавших после аварии на ЧАЭС.

В 1957 году Правительство СССР приняло решение о строительстве атомного подводного флота. А.И. Бурназян понимал, что, если в атомной промышленности заменить заболевшего лучевой болезнью легко, то выведение из строя даже части команды атомной подводной лодки могло свести боеспособность корабля до нуля.

Атомные реакторы повысили возможности подводной лодки, в том числе и время пребывания под водой. Нужно было выяснить, может ли человек длительное время находиться в герметичном пространстве при отсутствии свежего воздуха, солнечной радиации, полноценной пищи, в условиях ограниченной двигательной активности и при поступлении в среду веществ, выделяемых человеком и механизмами. Затем предстояло изучить влияние на экипаж ионизирующего излучения. Разобраться в этом было поручено Институту биофизики.

Научная литература не дала ответы на вопросы ученых – был необходим эксперимент. Для эксперимента была выбрана действующая дизель-электрическая подлодка Б-2 «Декабрист», в которой 45 членов экипажа вместе с учёными Института биофизики должны были первыми в мире провести 60 дней под водой. Подобный эксперимент был проведен в США лишь через полтора года.

6 ноября 1952 года подводная лодка легла на дно Финского залива. Эксперимент начался.

По мере продолжения эксперимента почти у всех членов экипажа были обнаружены функциональные изменения систем организма, однако по оценкам врачей они не могли привести к развитию заболеваний. У моряков было отмечено нарушение сна, снижение аппетита, нарастание эмоциональной напряженности.

Последний этап эксперимента - проверка работоспособности экипажа. Моряки заняли боевые посты и, не совершив ни одной профессиональной ошибки, привели лодку на базу в Кронштадт.

Затем моряки провели 21 день на карантине, что позволило врачам отследить процесс восстановления и адаптации к обычным условиям среды.

По результатам эксперимента было дано «добро» на создание атомного подводного флота.

В 1968 году директором Института биофизики стал Леонид Андреевич Ильин.

Научные исследования академика Ильина посвящены важнейшим направлениям радиационной медицины: созданию средств защиты организма от воздействия гамма-нейтронного излучения, разработке проблем защиты профессионалов и населения при создании новых атомных технологий и в случае аварий, регламентации допустимых уровней облучения человека, радиобиологии низкоинтенсивного излучения и прогнозированию последствий радиоактивного облучения людей.

С именем Л.А. Ильина связаны разработка специальных аптечек для профессионалов и населения с противорадиационными препаратами для применения в случае радиационных аварий. По идеям Леонида Андреевича разработаны медико-биологические средства и специальные системы защиты личного состава от одного из видов ядерного оружия, за это в 1985 году ему присуждена Ленинская премия. Принимал участие в испытаниях разработанных препаратов в полигонных условиях.

Под его руководством разработаны отечественные регламенты аварийного облучения людей и впервые в мировой практике — методические рекомендации по защите населения в случае аварии на ядерных реакторах. Разработки стали основополагающими в обосновании мероприятий по защите людей во время аварии на ЧАЭС. С первых дней Леонид Андреевич работал в очаге поражения, был одним из научных руководителей гигиенических работ по ослаблению последствий аварии, принимал принципиальные решения по стратегии защиты людей. Л.А. Ильин первый в мире ученый, разработавший прогноз радиологических последствий аварии, в последующем подтвержденный ведущими специалистами.

Л.А. Ильин, Е.И. Чазов и А.М. Кузин вместе с американскими учеными Б. Лауном, Г. Миллером и Э. Чевианом в 1980 году в Женеве создали международное движение «Врачи за предотвращение ядерной войны», которое в 1985 году было удостоено Нобелевской премии мира.

Академик Ильин — лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники и премии Правительства РФ. За заслуги перед страной и выдающиеся достижения в развитии науки о действии излучения на человека в 1988 году удостоен звания Героя Социалистического Труда.